データセンターの建設ラッシュ ~現状と今後の展望について解説~ 第14回 25年10月 / 最終更新:2025.10.02

目次

近年、クラウドサービスやAI技術の普及によりデータセンター需要が高まっているため、国内外でデータセンターの建設ラッシュが続いています。

日本国内のデータセンター数は2000年以降、増加し続けていますが、2020年代に入ってその勢いはさらに加速しました。また、データセンターが建設される場所は東京や大阪などの都市部に集中していましたが、現在は地方都市や郊外への新たな建設計画も増えています。

海外でもデータセンターサービスの市場規模は拡大傾向にあり、データセンターの建設ラッシュは今後、世界規模で進むと考えられます。

本コラムでは、急増しているデータセンター建設の現状や、今後の展望について解説します。

データセンター建設の現状

データセンターの建設数は世界中で増え続けており、市場規模も急速に拡大しています。

ここでは、データセンター建設における日本国内と海外の現状についてそれぞれ解説します。

日本のデータセンター

先ほどお伝えした通り、日本国内でのデータセンター建設は増加傾向にあります。特に2020年以降は需要が急激に高まり、データセンターの新設や増設が加速しました。

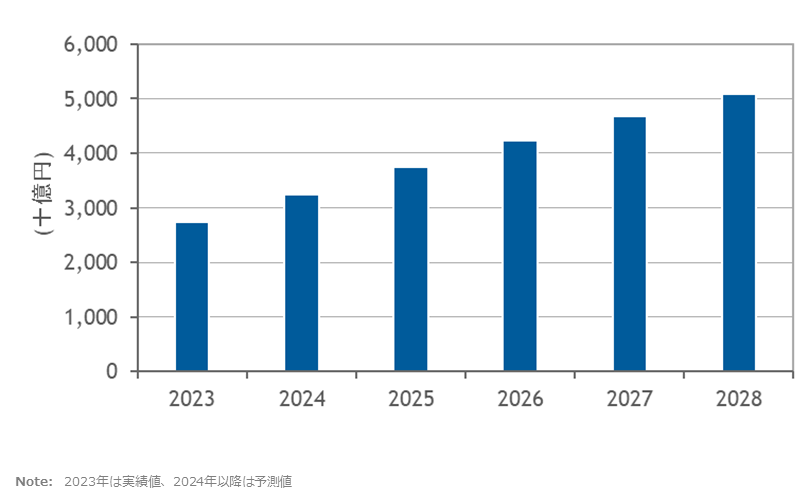

IDC Japanによると、市場規模は2023年時点では2兆7361円に達しており、2028年には5兆円に達する見込みです。

日本国内のデータセンター市場規模推移:2023~2028年

出典/参考: IDC Japan 株式会社「国内データセンターサービス市場予測を発表~4年後に5兆円市場に拡大」

https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ52680524

また、データセンター数は2024年3月時点で219となっており、東京圏と大阪圏が施設数の8割を占めています。しかし、現在は災害時のリスク回避や広い土地の確保などを理由として、郊外の新規建設が増えており、移設も進められています。

海外のデータセンター

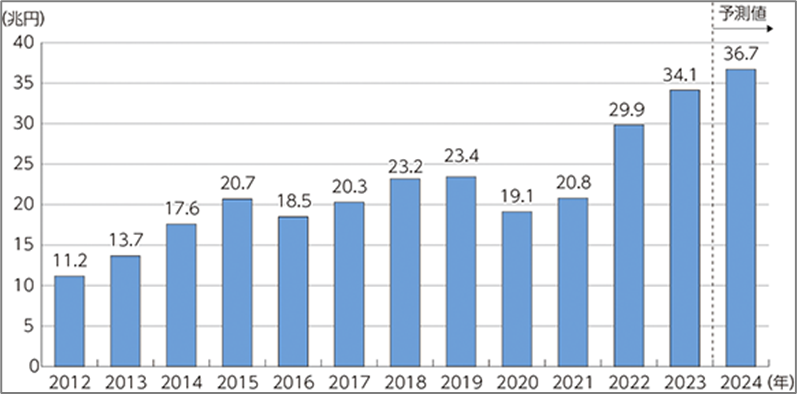

海外でも、データセンターの市場規模は増加傾向で推移しています。2023年には34.1兆円に達しており、今後も拡大していくと予測されています。

世界のデータセンターシステム市場規模(支出額)の推移及び予測

世界規模で見ると、データセンターの数は米国が圧倒的です。

その数は5000以上で、世界全体の40%以上を占めています。欧州各国(ドイツ、イギリス、フランス、オランダ、イタリア、ポーランド、スペイン)を合計しても約2100程度となっており、アメリカに集中していることが分かります。

参考:総務省「令和6年版 情報通信白書 」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd218100.html

建設ラッシュの背景

データセンターの建設が増え続けている背景には、DX推進や新たなIT技術の登場などさまざまな要因が絡んでいます。

ここでは、データセンター需要が高まっている主要な要因について、それぞれ解説します。

AI技術の進展と普及

データセンター需要が急増した大きな要因の1つに、AI技術の進展と普及が挙げられます。特にChatGPTをはじめとする生成AIの利用が拡大し、ビジネスの現場でも広く活用されるようになりつつあります。

生成AIの基本技術である大規模言語モデルのトレーニングや演算には、高性能なハードウェアやリソースが必要になるため、既存のデータセンターだけでは対応が難しくなっています。

また、AI需要の高まりを受けて、「AIデータセンター」が注目されています。「AIデータセンター」は従来のデータセンターよりも高性能なサーバや高速ネットワーク、高度な冷却システムを備えるなど、AIや機械学習の処理に特化した設計になっています。

参考:Softbankビジネスブログ「AIデータセンターとは?」

https://www.softbank.jp/biz/blog/business/articles/202503/ai-data-center

データ量の増加

インターネット上のデータ量が飛躍的に増加したことも、データセンター需要が増大した要因です。データ量が増加した背景には、モバイル端末やIoTデバイスの普及、SNSの利用拡大、動画配信コンテンツの高解像度化などが挙げられます。

また、5Gなどの高速かつ大容量のネットワーク環境が普及したことで、データセンターへのデータ転送量が増加しました。データの量が増えれば、当然これらのデータを保管・処理するデータセンターが必要になります。そのため、データセンターの新設や増設の勢いが加速しています。

企業DXの加速

企業DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業がデジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセス、組織などを根本から変え、競争優位性を確立する取り組みです。ただシステムを導入するだけでなく、データやデジタル技術を活用し、顧客体験の向上や新たな価値創造を目指します。

日本では、2018年に経済産業省が施行した「産業界におけるデジタルトランスフォーメーションの推進」※という施策をきっかけに、業種業界問わずDXが進められています。

企業DXに伴い、自社サーバやシステムをオンプレミス環境からクラウド環境へ移行するケースも一般的になりつつあります。

また、Amazon Web Services(AWS)や、Microsoft Azureなどパブリッククラウドの利用も拡大しており、パブリッククラウドのインフラとしてのデータセンター需要も高まっています。

※参考:経済産業省「産業界のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進施策について」

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx.html

データセンターの展望

データセンターの建設が進む一方で、災害発生に対するリスクや電力供給問題、環境問題などの課題も浮き彫りになっています。

こうした課題を解決するため、データセンターは地方分散化や、グリーンデータセンターへのシフトなどが進められています。

ここでは、それぞれの取り組みついて解説します。

データセンターの地方分散化

これまでデータセンターが建設されてきた場所は、アクセスの良さや電力供給の安定性、データ転送の遅延軽減などの理由から都市部に集中していました。

しかし、住民からの建設反対運動などのトラブルが増えてきたことや、電力供給不足などの懸念を受けて、データセンターの地方分散化が進んでいます。

データセンターを地方に分散させることは、災害発生時のリスク低減や、BCP対策のバックアップ拠点として機能するといったメリットがあります。また、都市部に比べて地価が安いため、コスト削減にもつながります。

地方型データセンターは、地域経済の活性化や雇用創出も期待できるため、今後ますます需要が増していくと予想されます。

グリーンデータセンターへのシフト

データセンターの建設ラッシュが進む一方で、電力消費量の増大による環境問題が顕在化してきています。そのため、環境負荷の低減に向けて、再生可能エネルギーを活用する「グリーンデータセンター」へのシフトが注目されています。

また、データセンターから発生する余剰熱を再利用し、地域の暖房設備や温水熱源へ転換するなど、無駄のないエネルギー活用が期待されています。

今後は、持続可能な社会を実現するために、グリーンデータセンターなどの環境問題に配慮したデータセンターの利用が推奨されると考えられます。

関連コラム:「グリーンデータセンターとは」

https://s-port.shinwart.com/tech-column/kuroiwa07/

「データセンター建設ラッシュ」のまとめ

データセンターはDXやAI技術の進展により需要がたかまっているため、データセンターの建設も増加しています。しかし、電力消費量の増加や環境問題、建設に関わる住民トラブルなど、さまざまな課題も浮き彫りになっています。

これらの課題を解決するため、国内ではデータセンターの建設を地方に分散しつつあります。地方型データセンターには、災害リスクの低減やコスト削減、地域の活性化などの効果が期待されています。

データセンターの建設ラッシュは、今後も続くと予想されていますが、環境問題や地域との共存といった課題にも目を向け、持続可能なデータセンターのあり方の検討が必要です。また、企業としても持続可能な社会を実現するために、環境に配慮したデータセンターを選定していくことが求められています。

本コラムを掲載している鈴与シンワートでは、2020年10月から自社運営データセンター(S-Port東京第一センター)および本社の照明に使用する年間使用電力(約40万kWh)を100%グリーン電力化したことを発表し、再生可能エネルギーの普及と地球温暖化防止、地球環境負荷軽減の実現に貢献しています。

鈴与シンワートでは、貴社の要望や予算に応じたサービスの提案をします。ぜひお気軽にご相談ください。