データセンターの電力問題 ~増え続ける消費電力に対する取り組みを紹介~ 第11回 25年05月 / 最終更新:2025.07.07

目次

デジタル社会の進展により、年々データセンターの需要が増加しています。しかし、それに伴いデータセンターの消費電力が急増しており、環境負荷や電力供給への影響が懸念されています。

こうした問題に対応するために、データセンターではエネルギー効率の向上や、再生可能エネルギーの活用など、さまざまな取り組みが進められています。

本コラムでは、データセンターの消費電力増加によって生じる問題や、現在進行中の取り組みについて詳しく解説します。

データセンターの消費電力増加の背景

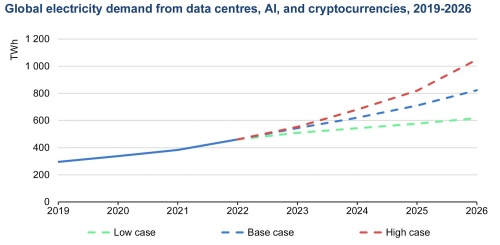

データセンターの消費電力は国内だけでなく世界各国でも増加傾向にあります。国際エネルギー機関(IEA)によると、電力消費量が2022年から2026年にかけて最大で2.3倍になる試算が出ています。

出典:国際エネルギー機関(IEA)

https://iea.blob.core.windows.net/assets/ddd078a8-422b-44a9-a668-52355f24133b/Electricity2024-Analysisandforecastto2026.pdf

それでは、世界各国でデータセンターの消費電力が急増している背景について、具体的に解説します。

デジタル化の進展

近年では、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展がめざましく、企業はデジタル技術の活用を推進しています。また、新型コロナウイルスの流行をきっかけに、テレワークやオンライン会議を取り入れる企業が増え、急速にデジタル化が進展しました。これらに伴いクラウドサービスも普及し、データセンターの需要が高まったことが消費電力増加の要因の1つに挙げられます。

生成AIの普及

人工知能(AI)技術を使った生成AIなどのサービスが社会に浸透したことも、データセンターの消費電力増加の大きな要因になります。生成AIは、大規模な機械学習モデルのトレーニングや演算処理に高性能なGPU(Graphics Processing Unit)を必要とするため、従来のデータ処理に比べて膨大な電力を消費します。今後、生成AIのさらなる利用拡大が予想されており、データセンターの電力消費量は増加し続けると想定されています。

データ通信量の増加

データセンターには多くのサーバやネットワーク機器が設置されており、データの通信量が増えるほど、消費電力が増加します。

近年では、動画配信サービスやオンラインゲーム、SNSなどの普及により、インターネット上で使用されるデータ量が増加しています。特に、YoutubeやNetflixなどのストリーミングサービスは、高解像度の動画配信が一般化し、大量のデータが送受信されています。

また、IoTデバイスの普及もデータ通信量が増加する要因になっています。IoTデバイスは、センサーで収集したデータをネットワーク経由でサーバなどに送信するため、機器が増えるほどデータ通信量は増加します。

つまり、データ通信量が増えると、サーバやネットワーク機器の負荷が上がるため、それに伴い消費電力も増加します。

消費電力の増加がもたらす問題

データセンターの消費電力増加は、環境や社会にとっても大きな影響を与えます。

ここでは、消費電力の増加によって生じる問題について解説します。

|

データセンターの空調設備の選び方とは? 管理の重要性やシステムの種類等、選定ポイントを解説 |

|---|

環境負荷の増大

データセンターの消費電力が増えると、環境への負荷も大きくなります。多くの国では火力発電が利用されており、データセンターの電力需要増加に対応するために新たな火力発電所を建設するケースもあります。

また、火力発電の燃料として、化石燃料を使用することがあります。二酸化炭素などの温室効果ガスが大量に排出されることから、地球温暖化の原因になっているという指摘があります。

それ以外にも、データセンター内で使用する冷却水の管理や、データセンターの建設に伴う直接的な環境破壊などの問題も懸念されています。データセンターは、今後も世界中で増え続けると予想されているため、これらの問題への対応が喫緊の課題となっています。

電力供給への負担

データセンターの電力需要が急増することで、電力インフラへの負担も増大します。日本国内では、データセンターの新設や増設が相次いでおり、2030年代には首都圏や関西圏を中心に電力需給のひっ迫が懸念されています。

特に、AI技術などを支えるための高性能なサーバや冷却システムは大量の電力を消費するため、地域の電力供給量がひっ迫する要因になります。

運用コストの増加

データセンターの消費電力が増えることで、運用コストが増加するといった問題もあります。特に、最近は電力価格も値上がり傾向にあるため、消費電力の増加は運用コストに大きな影響を与えます。

また、電力消費を抑えるための冷却設備の増強や、再生エネルギーの導入などの対策は初期投資が必要となり、データセンター事業者のコスト負担が大きくなります。

そのため、サービス料金の引き上げが検討され、結果的にエンドユーザーのコスト増加につながる可能性があります。

進められている取り組み

先述の問題に対応するために、データセンターではさまざまな取り組みが進められています。

ここでは、それぞれの取り組みついて具体的に解説します。

エネルギー効率の向上

データセンターの電力消費量を抑えるために、設備やシステムのエネルギー効率を向上させる取り組みが進められています。データセンターのエネルギー効率はPUE(Power Usage Effectiveness)という指標があり、データセンター全体の消費電力に対するIT機器の消費電力の割合を示します。PUE値は1.0に近いほど良いとされ、データセンター事業者はPUE改善を目指しています。

具体的な取り組みとしては、液浸冷却技術の導入による冷却システムの効率化や、仮想化技術を活用した物理サーバの集約などが挙げられます。

グリーン電力の利用

データセンターの電力供給を持続可能なものするため、グリーン電力の活用も進められています。グリーン電力とは、第07回のコラムでも解説した通り、太陽光、風力、水力、地熱など、自然環境に負荷をかけない再生可能エネルギーを利用して発電された電力のことです。グリーン電力を活用することで、温室効果ガスの排出を削減し、環境への負担軽減につながります。

また、これらの発電システムを活用し、電力会社に依存しないオフグリッド電力を導入することで、電力インフラへの負担も軽減できるといったメリットがあります。

データセンターの分散

データセンターの電力消費が一部の地域に集中することを防ぐため、データセンターを分散させることも効果的な取り組みの1つです。

従来は、大都市圏に大規模データセンターの建設が集中する傾向がありました。

しかし、電力負荷の分散や地産地消型エネルギーの活用を目的として、郊外へのデータセンター移設や郊外でのデータセンター新設が増えています。

また、データセンターを地震や洪水などの自然災害が少ない地域に移設、新設することで、事業継続性を高める効果が期待されています。

排熱の有効活用

データセンターで消費した電力はほとんどが熱に変換されるため、日々大量の熱が排出されています。この廃熱を無駄にせず、有効活用する取り組みも進められています。

例えば、北欧諸国では、データセンターの熱を地域の暖房設備に供給し、エネルギーの無駄を削減することに取り組んでいます。日本国内でも、サーバからの廃熱をオフィスの暖房や給湯、周辺地域への温水熱源として利用するなど、同様の取り組みを試みる企業が増えてきています。

「データセンターの電力問題」のまとめ

データセンターは多くのサーバやネットワーク機器を安定して稼働させるために、大量の電力を必要とします。消費電力の増加によって環境や電力インフラへの負荷が問題となっています。

今後もAI技術の普及やクラウドサービスの拡大により、データセンター需要は増え続けることが予想されており、電力消費の問題はさらに深刻化していく可能性があります。

こうした問題に対応するため、データセンターはエネルギー効率の向上やグリーン電力の活用など、さまざまな取り組みを進めています。

持続可能な社会を実現するためには、このような問題に積極的に取り組んでいるデータセンターを活用することも重要です。

本コラムを掲載している鈴与シンワートは、2020年10月から自社運営データセンター(S-Port東京第一センター)および本社の照明に使用する電力(約40万kWh/年)を100%グリーン電力※化したことを発表し、再生可能エネルギーの普及と地球温暖化防止、地球環境負荷軽減の実現に貢献しています。

詳しくは、プレスリリース「鈴与シンワート、自社運営のデータセンターおよび本社の照明に使用する電力を100%再生エネルギー由来に」をご参照ください。

※グリーン電力とは、風力、太陽光、水力やバイオマス(生物資源)などの再生可能エネルギーにより発電した電力のことです。

鈴与シンワートが提供している「S-Port データセンターサービス」では、専門チームによるサーバやネットワーク、ストレージなどの初期設定や構築作業、24時間365日の監視や障害対応など、幅広いサービスを提供しています。

貴社の要望や予算に応じたサービスの提案をします。ぜひお気軽にご相談ください。